以木为马,在自由与严谨中驰骋! ——建筑学2019《建筑营造实践》课程成果展随园启幕

时间:2019年09月09日 编辑:翁晨丹 来源:土建学院

浏览次数:次

随芳绿园,木台别宴;织中有行,寄意阳明;以木为马,九月绽放。

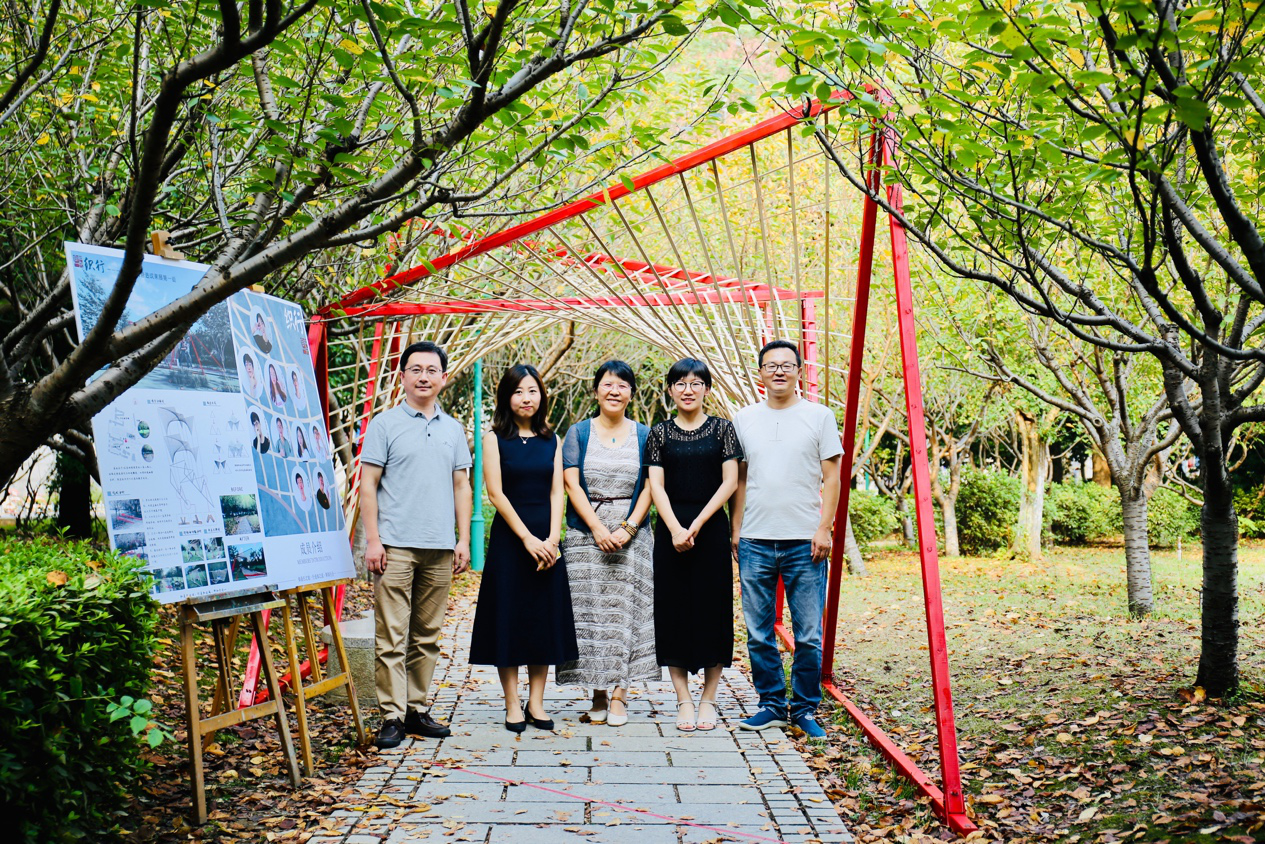

经过14天“校园调研—方案设计—材料采购—实物建造—展览布置”的高强度课程训练,2019年9月9日下午三点,“以木为马,在自由与严谨中驰骋——建筑学2019《建筑营造实践》课程成果展”在随园正式开幕。建筑学16级全体师生与行业专家齐聚一堂,分享与交流五组木构建筑“小作品”中的“大学问”。

建筑是优美形式、实用空间和厚重文化的多维载体,《建筑营造课程》通过1:1的真实建造活动模拟建筑生产的全过程,对学生而言是一项充满挑战与激情的工作。“今天看到同学们在短短两周时间内完成的五组富有创意与文化内涵的作品,感慨又欣慰!”土建学院党委书记王银辉在致辞中表达了对课程成果的充分肯定。

知者行之始,行者知之成,知行合一,是阳明学说的重要思想。“《织.行》这组木构作品通过‘织’这个可触可感的建筑语言来呼应抽象的文学语意‘知’字,真的太妙!而将‘校’ 字拆解开来,名为《木下之交》的这组作品更是传神地还原出了古人于草木间传道授业的场景,学生对教育理解之深,令人感叹!”外语学院蔡亮老师对建于随园的《织.行》、《木下之交》两组作品非常欣赏。

随后,作品创作者对五组作品展开了详细生动的介绍。第一组作品《织.行》,针对随园草坪被踩踏破坏这一现象,设计团队设计了一个引导人们走既有小道的木构装置。王阳明的“知行合一”思想深入人心,设计团队将其结合,提出了“织行”的概念,形体围绕“织”展开,对网格曲面进行编“织”处理,将“织”与通行道路相结合,生动地传递了“织”“行”合一。

第二组作品《末》的灵感来源:随着城市建设的快速发展,人类在享受城市便捷服务的同时,对环境的破坏也日趋严重,因此,设计团队希望用构筑物唤醒人们的环保意识,通过将不同城市每年产生的垃圾数量柱状图立体化,生成了城市群意向,结合装置展板,让人们直接感受到垃圾“围城”的危害,向人们传递减少垃圾、保护环境的意识。

第三组作品《木下之交,我心光明》,木下之交取意于“校”,“木”为树木,“交”即交往,而林下交流学习则为学“校”之初。设计团队选取了随园靠近阳明学堂的一处树林,改造之前这里石头杂乱,鲜有人停留,通过木平台将随园的现有元素,三块石头和四棵树木联系起来,创造一个空间限定,再现王阳明先生于树下草木间教学的场景,与阳明学堂、阳明雕像三点一线相呼应,形成超越时空的对话。通过吊置木构线灯激活夜晚的空间使用,灯光亮起,“我心光明”。

第四组作品《Between The Lines》,设计团队通过观察与思考学校的环境现状,发现SA教学楼大厅是一个人流汇集节点。大部分学生选择乘坐电梯而忽视楼梯。大量的搭乘电梯行为消耗电能不利于环保,作品希望通过营造一个有趣的装置引导人们走楼梯,丰富上楼体验,达到节能减排、强身健体的目的。

第五组作品《沐榕》,在日常的学习生活中,设计团队观察到,SB104报告厅入口通廊存在三大问题:自然环境舒适但没有座位;报告厅使用频繁却缺少宣传媒介;入口阴暗不显眼。因此,结合空间现状设计出了一个具有休憩、引导、预展览等功能的场所。通过模仿拜占庭教堂帆拱的空间形式来组织木格,延伸出供人休息的座椅,营造出大榕树下好乘凉的意境,同时增强入口的视觉引导效果,打破原有呆板的格局,增加报告厅的标志性。

通过发现问题——分析问题——解决问题,五个木构作品严谨地植入校园内五处需要它们的场地,有的解决场地问题,有的探索文化再现,有的巧妙营造场所,有的激发趣味行为,有的努力传递价值。建筑16级的每一位同学沉浸其中,从一根木材到一颗螺丝钉,从图纸方案到实地建造。由于缺乏实际经验,每一个步骤都会出现意想不到的问题,而对一次次问题的探索与解决,正是《建筑营造实践》这门课程的意义所在。