当前,生成式AI(GenAI)正以燎原之势重塑全球教育图景。浙大宁波理工学院以“人工智能+教育”的实践探索,开启从课堂到虾塘、从实验室到决策厅、从教室到车间的教育新篇章。从AI助教驱动的口译课堂,到为虾塘装上“健康手环”的智慧养殖项目,这里的故事不仅关乎技术赋能,更揭示了未来教育的无限可能。

构建“AI+教育”的四梁八柱

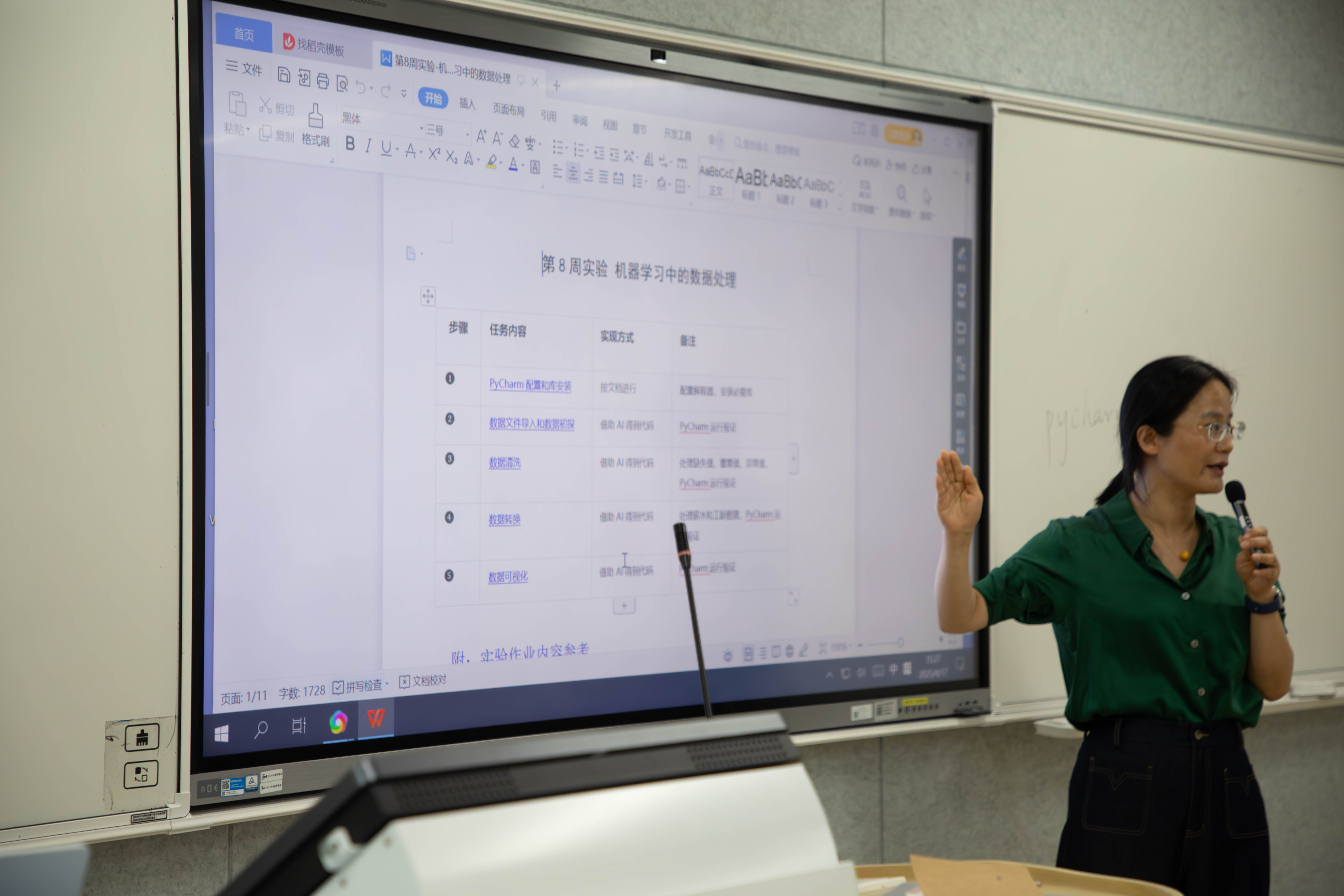

4月17日下午3:20,浙大宁波理工学院北教NB216教室里,计算机与数据工程学院的朱朝艳和杨宇照两位老师正在教授一节人工智能实践课。课程以“Python与PyCharm协同数据预处理”为主题,通过真实数据集演练,揭开AI技术从理论到实践的关键一环。而且,一位老师负责在台上讲解,另一位老师则是在座位间穿梭往复,解决同学们遇到的难题。

朱朝艳老师的人工智能实践课堂。通讯员供图

朱朝艳老师的人工智能实践课堂。通讯员供图

这是该校本学期新开设的《人工智能导论》通识课,由于其前沿、实用、跨学科的特点,首开即爆满,一经上线便迅速成为热门课程。作为一门面向全校各专业开放的AI通识课程,其教学目标十分明确:通过理论与实践深度融合的教学方式,让学生熟练掌握人工智能的基础技术,深刻理解AI伦理及其对社会产生的影响,着力培养学生在跨学科领域应用AI技术的创新思维,为学生未来的职业发展和创新实践奠定坚实基础。

朱朝艳老师课堂现场答疑。通讯员供图

该校计算机与数据工程学院院长陈根浪教授介绍,《人工智能导论》通识课已融入哲学、伦理、技术三大模块,用通识教育筑牢学生的AI素养根基。在教学过程中,还会通过小组项目、企业参访等多样化的教学形式,让学生亲身体验从理论知识到实际应用的完整过程。

实际上,学校自2021年本科教学大讨论开始,就将人工智能+教育纳入人才培养与专业发展规划。2023年5月数字化教学平台——宁理云学堂上线,为人工智能+教育提供平台支持。2024年初本科教学工作大会发出“数智赋能、融合创新——全力推进高质量教育教学行动”的号召,正式开启人工智能赋能新质人才培养的序幕。

“宁理云学堂”教师端。通讯员供图

如今,学校面向全校学生,加快构建“1+1+N”人工智能课程体系,即1门通识导论课、1门专业基础课、N个专业特色课,同时,初步形成了“平台+专业+课程+教材+教研+实训”的“人工智能+教育”浙大宁理模式。该方案实现了课程全覆盖、专业全覆盖、学生全覆盖,为宁波高校第一个“人工智能+教育”行动方案。

学校教务处副处长徐晓红表示:学校还创新教学服务平台的建设,自主搭建的“宁理云课堂”“AI助教(启新智教)”“宁小教”以及各类学习图谱,为学生提供全方位、个性化、智能化的学习辅导服务,未来还将实现学情分析、个性化辅导、智能决策的全链条支持,让教师从重复劳动中解放,专注创造性教学。

“宁小教”学生端。通讯员供图

数智化师资队伍建设与新质人才培养同向同行

面向每年3000多名学生,推进“人工智能+教育”各项部署落地见效,关键在教师。如何利用现有师资提升教师人工智能领域的课程开发、教材建设能力?这一步至关重要。

因此,学校着手构建完善全面系统、科学有效的师资培训体系,初步打造了一支科教融汇、产教融合、跨学科的人工智能师资队伍:计算机与数据工程学院人工智能通识教育课程组教师12人,宁波其他高校人工智能专家3人,跨专业“人工智能+教育”领域专家10人,企业专家3人。同时,该校成立“人工智能+教育”研究中心,由计算机与数据工程学院牵头,同时联合各学院建立分中心,并指派联络员,支撑1+1+N人工智能课程体系建设。

在这样的大背景下,学生怎么学?老师怎么教?学校注重数智化师资队伍建设与新质人才培养同向同行,教学相长,尤其注重人工智能在各专业知识领域的教育创新实践。

“过去备课像‘单兵作战’,现在AI成了我的‘智囊团’。”该校外国语学院周维老师的感慨,源于其对人工智能融入口译课程的探索。据此凝练出的教学案例获2024年浙江省高教学会数字化教学改革二等奖,其核心是通过AI更新教学资源、丰富学习场景、提供及时评价、设置智能学伴。

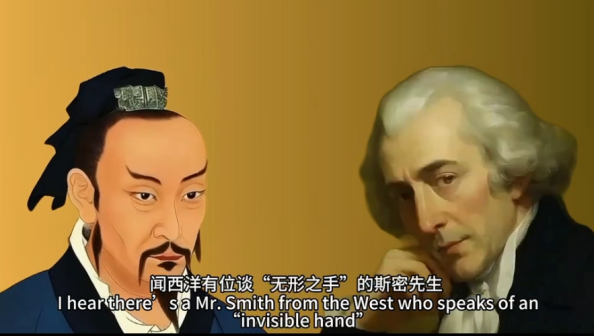

针对口译素材过时的问题,周维老师探索利用生成式AI形成多层难度、多样领域、多种形式的口译练习资料库,满足学生个性化的学习需求。针对学习场景单一的问题,利用数字人技术,增强学生的学习兴趣。例如,在讲解成语“以邻为壑”的英译时,她利用万彩AI生成以孟子和亚当·斯密为形象的数字人,通过两人跨越时空的对话帮助学生理解成语的内涵、寻找对应的英文,增强了学习的沉浸感与趣味性。针对缺乏学伴的问题,课程探索利用AI助教充当智能学伴,提供答疑辅导、笔记支持、口语对话。同时,课程依托超星学习通搭建线上平台,赋能过程性评价。改革后的口译课教学成果显著,课程多次获得教学竞赛奖项,学生在省级、国家级口译竞赛崭露头角,多次在大型活动中担任翻译志愿者。

周维老师用AI生成的课件。通讯员供图

AI的冲击正重塑设计行业生态。企业招聘更看重“AI协同能力”,如利用大模型制定设计规则、指导AI生成合规方案等,掌握AI工具的全链路设计师更受企业欢迎。在此背景下,高校教育模式随之革新,人工智能技术在教育与设计领域深度融合带来的革新浪潮。

浙大宁波理工学院工业设计专业大四学生陈钰豪,目前正在企业实习,从事应用人工智能设计,他深切感受到AI教育的必要性。“以前完成一个作品需要两周,现在压缩到了两天。”陈钰豪说,传统工业设计流程涵盖市场调研、手绘草图、建模渲染、展板制作等环节,耗时费力且容错成本高。如今借助AI工具,很快就能实现智能调研、草图生成、渲染等流程,可以说AI让设计流程从“繁琐耗时”到“精准高效”。

陈钰豪同学借助AI工具的设计作品。通讯员供图

“AI应作为辅助工具,而非替代设计思维,它帮学生跳出重复劳动,专注创意核心。我们平时在教育教学中,要确保学生既掌握AI工具,又夯实设计理论基础。”针对有些人担忧过度依赖AI会导致基础技能退化的观点,该校设计学院副院长张峰表示,未来设计师的核心竞争力将转向“创意策划+AI驾驭+跨学科整合”, 通过AI工具拓展能力边界,在这场教育与技术的共舞中,唯有拥抱变革、深挖人文价值的设计者,才能成为AI时代的“领跑者”。

构建服务地方发展的立体化AI生态体系

教育创新的终极价值在于服务社会。浙大宁波理工学院通过技术赋能教育、产业与乡村振兴,构建起服务地方发展的立体化AI生态体系,这座高校正以科技创新为引擎,为宁波高质量发展注入强劲动能。

在乡村振兴领域,该校“智渔未来”师生团队的故事尤为亮眼。2023年起,该校计算机与数据工程学院杨勇教授带领的“智渔未来”学生团队深入宁波奉化、象山等地虾塘,研发AI无人养殖系统。通过底部摄像头实时监测饵料残余和虾体活度,结合算法生成投喂方案,用自主开发的“渔智联”APP,养殖户可远程操控投喂装置,人力成本降低了,饵料利用率提升15%。立竿见影的效果让养殖户深切感受到,大学生带来的不是“花架子”,是实打实的致富经。

杨勇教授团队学生在虾塘工作。通讯员供图

当前,人工智能正在重构教育生态,教师的AI素养已成为推动教育迈向高质量发展的关键动力。2025年3月,宁波市教育局启动首届中小学教师AI+教育智能体应用培训,79名中小学骨干教师通过“理论+实战”培训,开发出36个智能教育解决方案,覆盖学情诊断、校园治理、精准教学等多个领域。本次培训由浙大宁波理工学院提供师资和课程,首创了“智能体开发工作坊”,从多元视角出发,横跨各学科领域,全方位呈现了人工智能智能体与教育教学深度融合的广阔前景,为广大教师勾勒出切实可行的实践路径。

首届中小学教师AI+教育智能体应用培训。通讯员供图

在服务经济社会上,学校通过校企合作深化产业人才培训,帮助企业员工快速掌握技术应用,助力培育数字经济“新工匠”。

学校还积极对接宁波市数据局、宁波市教育局、宁波市发改委等政府部门,提供AI大模型创新应用的智力支持,打造城市智慧“大脑”。这些实践不仅彰显高校的科研实力,更是“产学研用”深度融合的社会价值体现。

从课堂到虾塘,从实验室到决策厅,从教室到车间,当生成式AI掀起教育内容生产革命,浙大宁波理工学院以AI为纽带,串联起教育革新、产业升级与社会服务的创新链,展现地方高校回应时代命题的担当。这场创新实践,正为教育高质量发展写下生动注脚。

据介绍,未来,学校将继续以需求为导向,进一步加大人工智能+教育相关重点项目的支持力度,落实各项保障措施,积极争取政府和企业的支持,建设校政企一体化的人工智能赋能新质人才培养体系,走出一条适合应用型创新性大学发展的数智之路。同时,为其他高校的人工智能通识教育提供可借鉴的经验和案例,助力落实教育部“2030人工智能计划”。