近日,我校信息学院自动化专业2024届毕业生、杭州电子科技大学研究生秦圣杰作为第一作者,我校信息学院赵祥红副教授作为唯一通信作者的研究论文《A cross-linguistic depression detection method based on speech data》,在精神病学领域国际权威期刊《Journal of Affective Disorders》上发表。该期刊位列JCR精神病学类33/288(Q1区)、中科院医学类Top期刊,最新影响因子4.9,代表领域前沿水平。

秦圣杰的这项研究成果源于本科阶段在信息学院的科研实践。大二时,在赵祥红副教授的指导下选择迭代优化人工智能算法的研究方向并加入信息学院生命健康科研团队。在团队指导下,秦圣杰同学不断迭代更新人工智能算法,本科期间申请到国家大学生创新创业项目《基于自然语言的抑郁检测与智能会话伴侣系统》支持,申请一项发明专利,并以此获得学院优秀毕业论文(设计)。本次发表的论文正是秦圣杰同学本科毕业设计成果的进一步总结凝练。从论文撰写、多次修改到投稿审核、最终录用,历时近一年半,也是赵祥红老师和信息学院生命健康团队一直持续指导的成果。

信息学院本科生导师制对此次成果产生起到了关键支撑。学院通过“早对接、全周期、重实效”的导师制设计,学生大一即可依托导师进入科研团队,提前接触前沿领域;导师则从选题指导、技术攻关到成果凝练全程跟进,像赵祥红副教授不仅为秦圣杰提供学术指引,更联动生命健康团队(练斌、蔡卫明、崔家林等)导师资源,为其搭建科研实践平台。这种“导师牵头+团队支撑”的模式,既让学生在本科阶段积累扎实的科研能力,也为成果转化提供了保障。

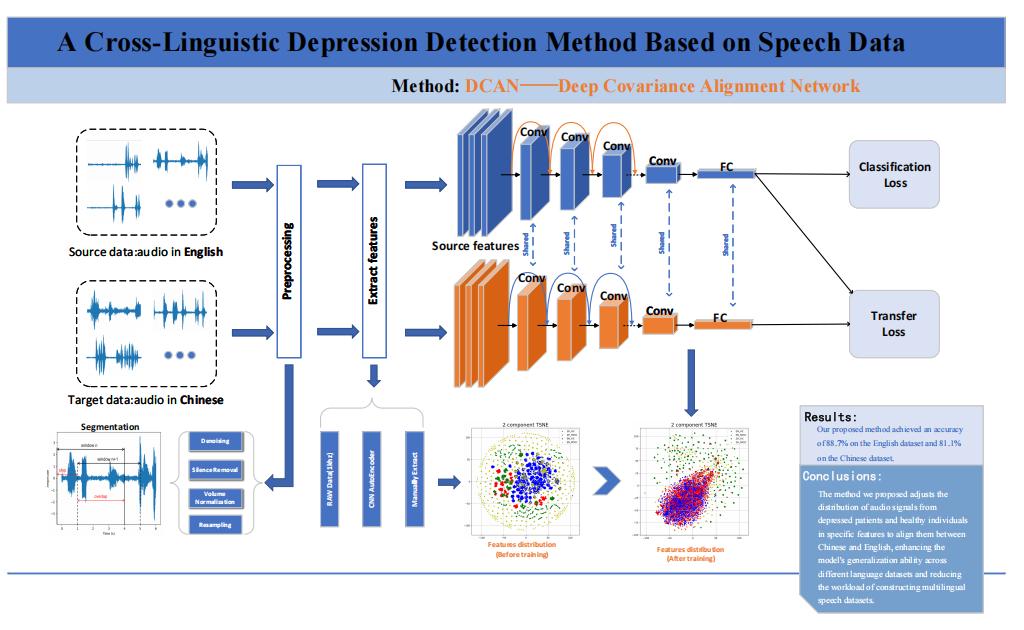

该研究还联合学校心理咨询中心、伦敦国王学院、杭州电子科技大学、宁波大学附属康宁医院等跨领域力量,解决了当前AI抑郁检测“依赖单语言数据、泛化能力弱”的痛点,提出的“深度协方差对齐网络(DCAN)”,在英语、汉语数据集上准确率分别达 88.7%、81.1%,较主流方法平均提升4%,显著增强了跨语言抑郁检测的可行性,为智能诊疗提供了新思路。

该项成果的发表,不仅是对秦圣杰同学本科阶段科研能力的认可,更是信息学院本科生导师制在人才培养中发挥引领作用的体现。未来,学校将持续深化导师制,为更多学生搭建“本科科研启蒙—能力提升—成果转化”的成长通道,助力高素质创新人才培养。