10月14日,宁波市护航学生健康成长专题培训现场,一位精神矍铄的银发老师,时而分享高校心理咨询案例,时而讲述支教故事,台下中小学老师们听得专注,不时提笔记录。

她,就是74岁的滕崇。这位有着20多年心理咨询经验的“知心奶奶”,正把毕生积累的心理教育智慧,传递给更多守护青少年成长的“播种人”。

滕崇在为中小学教师上心理咨询培训课。记者 张培坚摄

滕崇在为中小学教师上心理咨询培训课。记者 张培坚摄

深耕大学生心理咨询20余载

守护学子逾万人次

1972年,滕崇成为一名中学教师,1981年到高校工作,1991年调入宁波工程学院(原宁波高专)学生处,2001年受聘到浙江大学宁波理工学院学生处。

2003年,浙大宁波理工学院心理咨询中心成立,她成为专职心理咨询教师,一干就是20多年。这些年来,她累计接待学生咨询上万人次,咨询室的沙发上,曾坐过因失恋崩溃的男孩、因自卑封闭的女孩、因学业压力迷茫的学子……

她记得一个叫小禾(化名)的男生。因失恋而崩溃,他躺在宿舍三天不起,最终颤抖着来到咨询室,他坦言为了恋爱耽误了高三学习,否则能考上更好的大学,如今大一还没结束就“被分手”,他感觉人生彻底崩塌。

滕崇没有说教,而是看见他痛苦背后的真诚与责任心:“失恋让你这么痛苦,说明你是一个有责任心的男孩。”她引导他看到身为学生的责任,看到远方父母的期盼。经过前后六次咨询,小禾终于走出阴影,脸上重现笑容,期末还取得了不错的成绩。

滕崇给大学生上心理健康教育课。受访者供图

这样的案例不胜枚举。在她看来,走进咨询室的学生,十有八九都伴随着深深的自卑。

“很多学生走进来,我问‘你的优点是什么’他愣是说不出来。”滕崇说,她的工作,就是当一个“挖宝人”,发掘每个人内心被深埋的宝藏,赋予他们希望、自信和力量。

来到心理咨询室的学生,都是怀着解决内心困惑和苦恼的愿望而来。对于他们,滕崇从不滔滔不绝地讲大道理。

“我们的工作其实是助人自助,在关键时刻给学生一个支撑,他们需要的,有时是一个倾听者,有时是一个探讨者,但绝不是一个说教者。”她说,好的心理咨询师不会直接给出对策和建议,而是引导来访者看清自己的需要,学会自己解决问题。

在校期间,她每天接待的学生不少于4个,最多时达到9个,虽然辛苦,滕崇却说:“让学生健康快乐地度过大学四年、过好一生,是我最大的心愿。”

她还曾在《浙大宁波理工报》开设了“心理咨询室工作手记”专栏,并撰写《成长的挑战——大学生心理健康自助读本》一书,帮助学生们克服焦虑、走向阳光。

《成长的挑战》书籍。记者马亭亭摄

《成长的挑战》书籍。记者马亭亭摄

她的付出,被学生们看在眼里、记在心里,有学生毕业多年后仍给她发消息倾诉内心世界。

一名曾深受其益的大学生在留言中写道:“四年前的我是那么自卑的一个人,而现在的我跟以前完全不一样,开朗、自信、阳光……您是我的恩师,也是我很尊敬的老师。”

正是这些生命的蜕变,让滕崇深信:心理咨询的本质,是心与心的碰撞,是让一个生命看见另一个生命,并赋予其前行的力量。

奔赴大凉山

播撒“心”希望

2019年,本该在家安享晚年的滕崇,做了一个让很多人不解的决定:追随老伴忻元华的脚步,一起奔赴湖南省怀化市溆浦县,踏上支教之路,随后又将足迹延伸至四川省凉山彝族自治州。

2019年10月初到湖南山区,她发现,那里不仅缺科学教育,更缺心理关怀。

一位当地年轻老师找她哭诉“管不住初一学生,有时候面对一些学生一天能急哭好几次。”孩子们面对陌生人时眼神躲闪,鲜少有人愿意主动说话。

“很多山里的孩子其实是缺少关爱的,到了中学阶段,亲情的缺失与青春期的碰撞,会产生各种各样的矛盾。”滕崇说。

滕崇和老伴忻元华。受访者供图

滕崇和老伴忻元华。受访者供图

2019年11月,在湖南省怀化市溆浦县油洋中学,校长向滕崇提起一个特殊的男孩:“这孩子住校两年,几乎没跟任何同学说过一句话,我们想帮他,却不知道从哪下手。”滕崇当即决定见见他。

初见时,男孩低着头,无论她问什么,都只以点头或摇头回应。滕崇没有放弃,从天气聊到校园的树,从喜欢的零食聊到课堂上的小事……20多分钟后,男孩突然抬头小声说:“老师,你是这么多年跟我说话最多的人。”

这句话让滕崇找到了突破口——男孩并非“自闭”,而是极度自卑。她抓住症结,每天找他聊生活琐事,持续给予引导和关爱。

一周后支教团队离开时,校长特意安排男孩给滕崇献花——这个始终低着头的男孩,竟一步步走到人群前,双手捧着花递了过去。

不久后的元旦,滕崇收到校长发来的视频:男孩站在舞台上伴舞,脸上带着从未有过的笑容。

滕崇在为中小学教师上心理咨询培训课。记者 张培坚摄

滕崇在为中小学教师上心理咨询培训课。记者 张培坚摄

四川省美姑县女孩琳琳(化名)的故事则更让人揪心。2020年10月的一天,琳琳课后向她求助,哭着诉说家庭的贫困、学业的压力以及不被理解的痛苦。滕崇倾听了她一个多小时,稳住了她消极悲观的情绪,帮她梳理家庭压力与自我否定的根源,还告诉她:“你不是负担,你是家里的希望。”

同时,她还为琳琳争取到了宁波爱心人士的资助。当资助款真的打到女孩卡上时,她流泪了:“千里之外的宁波人都那么爱我,我为什么不爱我自己?我想好好读书,将来像您一样帮助别人。”

从2019年到2025年6月,她先后7次奔赴偏远地区支教,心理健康课受益学生2.5万余名,培训山区教师350余名。

有人问滕崇,为什么七十多岁还要去最艰苦的地方支教?她笑着说:“我们搞了一辈子教育,晚年还能为孩子做点事,等将来走不动了,才有值得回味的记忆。人不能坐等老去,要在老的路上多做力所能及的事。”

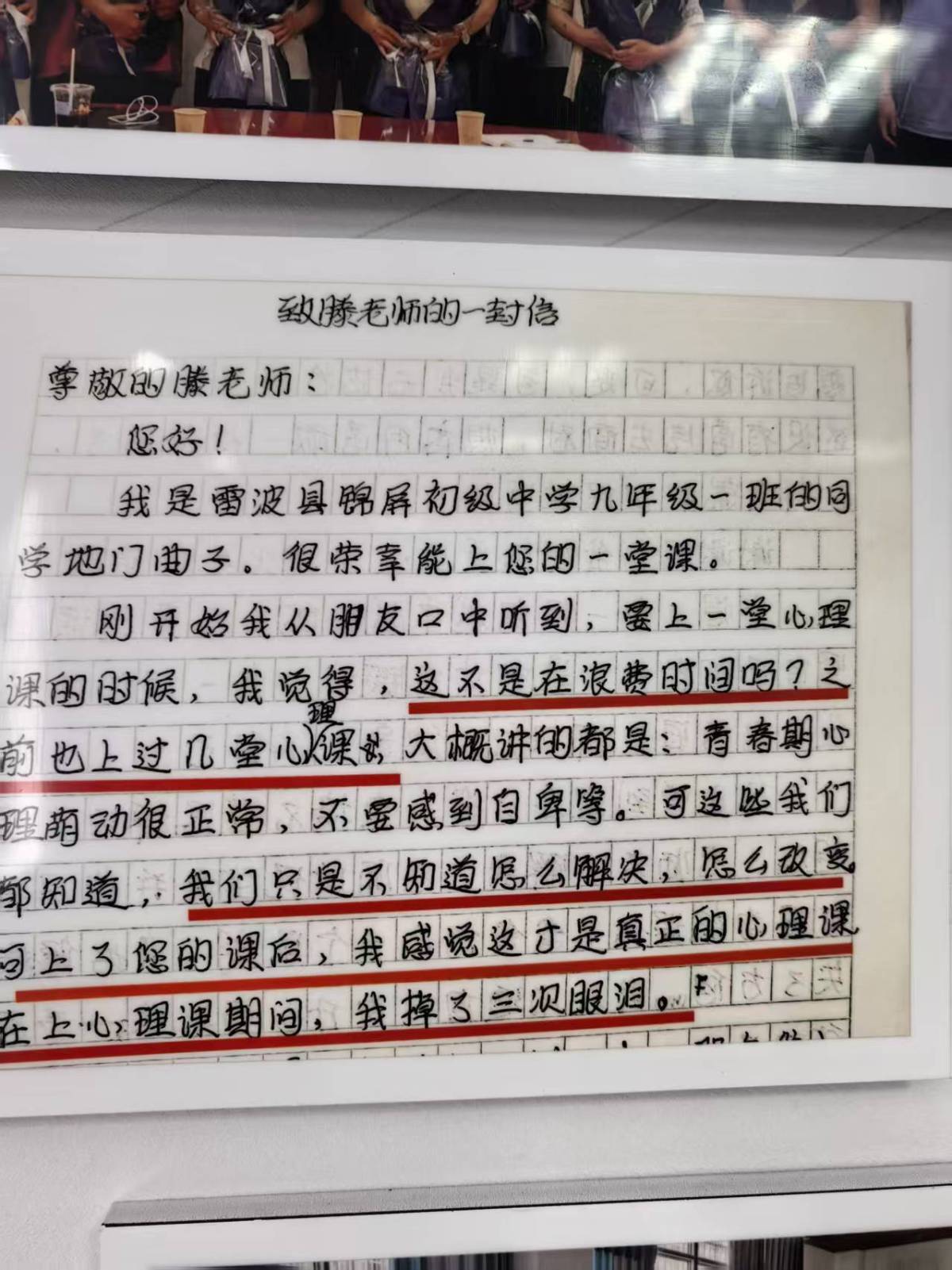

支教地学生给滕崇写的信。受访者供图

支教地学生给滕崇写的信。受访者供图

将“知心奶奶”的使命

传递给更多“播种人”

多年的高校咨询和支教经历,让滕崇洞察到一个关键问题:

很多大学生的心理症结,并非在大学形成的,而是在中小学就已埋下种子。有的学生因小学时被家长忽视变得自卑,有的因初中时没处理好青春期情绪而留下心理创伤。如果能在中小学阶段就帮孩子建立心理防线,他们的人生会少走很多弯路。

如今,年过七旬的滕崇依然活跃在讲台上——只不过,她的“学生”从青少年变成了中小学教师。

自2024年起,宁波市启动护航学生健康成长专题培训,她作为培训讲师之一,2024年讲授6节课,今年依旧准时站上讲台,将上万次咨询和无数次支教中积累的案例与方法,凝练成生动课程。

在培训中,滕崇从不讲空洞的理论,而是结合亲身经历的案例,教老师们“如何走进青春期孩子的心里”。

她会提醒:“高敏感的孩子,可能因为老师一个摔本子的动作就胡思乱想,要多给他们肯定的眼神”;也会建议“遇到解决不了的问题,要及时转介,不要硬扛”;还会分享“朋辈互助”的方法,鼓励学生之间互相支持。

滕崇在为中小学教师上心理咨询培训课。记者 张培坚摄

滕崇在为中小学教师上心理咨询培训课。记者 张培坚摄

她不断向老师们抛出现实问题,分享真实案例,告诉他们“心理咨询是什么?就是给予学生希望、自信和力量!”她说,老师们无需被复杂的心理学流派吓倒,最根本的,是心与心的碰撞。

有老师告诉她,用她教的方法,让一个多月没上学的孩子重返课堂;有老师说,和学生的沟通变顺畅了,学生愿意主动跟她分享心事。

这样的反馈,让滕崇格外欣慰:“我一个人的力量有限,但如果能让更多老师学会‘倾听’和‘理解’,就能帮到更多孩子。”

一位在培训中深受触动的老师课后找到她,倾诉自己因家长投诉而陷入自我怀疑的困境。滕崇用一个多小时的时间,帮她分析家长行为背后的深层原因,引导她看到自己班上其他三十多名学生的认可,重新找回职业的价值感和内心的平衡。

从高校咨询教师到偏远地区支教者,再到教师培训师,滕崇服务的对象在变,服务的半径在扩大,但不变的,是她对“心灵守护” 的承诺。

如今,她仍坚持每周接待学生心理咨询,并通过微信回复老师们的疑问。今年10月下旬,她又将和团队一同前往山区支教,她希望,用自己的晚年时光,为更多年轻心灵点亮一盏灯,照亮他们前行的路。